.jpg)

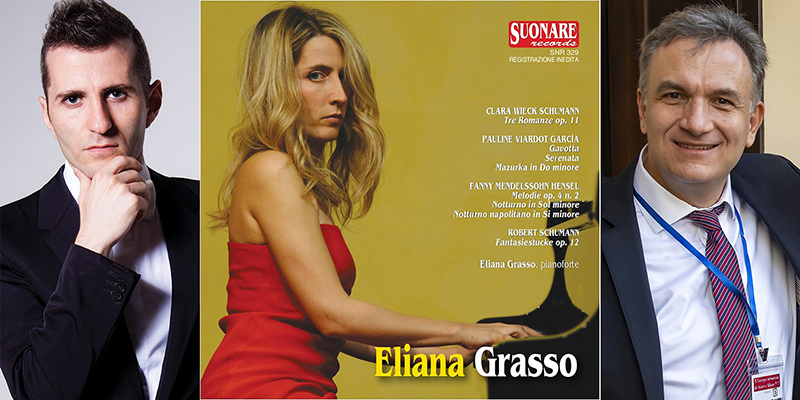

Milano, 25/09/2025. In qualità di semplice cronista ho avuto il piacere e l'onore di assistere alla presentazione di un CD importante, inciso dalla pianista torinese Eliana Grasso e allegato alla rivista Suonare News. Le premesse erano impegnative poiché il senso di questo progetto discografico è presentare un repertorio meno battuto, con brani scritti da compositrici tranne il finale, che è di Robert Schumann. Perché è stato allegato alla rivista? Per la ragione che un giornale odierno, in un panorama dove il Web e la musica liquida la fanno da padrone, deve coltivare l'eccellenza. Non ci sono alternative. Ecco quindi che quest'album, oltre alla sua indubbia bellezza, dà il destro all'ascoltatore per scoprire un repertorio meno conosciuto o addirittura ignoto. Si è voluto affidare quest'operazione alle mani di una bravissima pianista, stimata da pubblico e critica, protagonista di un album che sarà sicuramente foriero d'interessanti riflessioni, come quelle proposte in questa serata. "È il nostro modo di raccontare la musica", afferma Filippo Michelangeli, importante giornalista, editore e figura centrale nel mondo dell'editoria musicale italiana, "la qualità che c'è dentro essa, in questo caso attraverso una pianista italiana. Sono particolarmente contento di farlo in questo bellissimo Show Room Steinway, un'eccellenza nell'ambito dei produttori di pianoforti, perché è un posto dove ci s'incontra, ci si raccoglie e si fa un po' salotto."

.jpg)

Conforta il fatto che in una città così nevrotica, esposta al caos, ci siano questi angoli di contemplazione dell'arte che invogliano le persone a una tranquilla meditazione. Il mestiere di un editore non è soltanto di produrre riviste e venderle, ma anche di animare il mondo della musica dialogando con le Società dei Concerti, con le attività commerciali come questo Flagship Store e anche con le attività culturali. Ghiotta è stata quindi l'occasione per assistere al dialogo tra una magnifica pianista e Luca Ciammarughi, concertista, conduttore radiofonico, storico del pianoforte e scrittore. Una spendida serata di parole e musica dove al fitto dialogo tra i due protagonisti si è alternata l'esecuzione di brani tratti dal CD, suonati su uno straordinario pianoforte Steinway & Sons Spirio. Quando Eliana Grasso ha chiesto a Luca Ciammarughi di partecipare alla presentazione del CD, lui non ha esitato un istante a dirgli di si, sia perché molto interessato al repertorio e sia perché grande ammiratore dell'artista torinese. Luca conosce Eliana da molti anni, ricorda la sua prima partecipazione un quindicennio fa a Radio Classica, quando lavorava all'Accademia del Teatro alla Scala come collaboratrice per i balletti.

.jpg)

Oggi è una pianista in possesso di un repertorio sempre più vasto e che affronta quello solistico con la curiosità di chi ha già indagato quello cameristico, ballettistico, dunque con una marcia in più derivante da una cultura a trecentosessanta gradi. Musica e mondo femminile, un tema che oggi si direbbe quasi di moda, dipende però da come lo si affronta. Dice Luca Ciammarughi: "Ho apprezzato anche il fatto di come l'editore abbia voluto inserire nel repertorio, d'accordo con Eliana, anche un compositore uomo come Robert Schumann, per non dare l'impressione di una ghettizzazione, cioè un CD unicamente al femminile". Questo disco ricrea più l'atmosfera di un salotto, un po' come quello in cui ci trovavamo, in cui avvenivano degli scambi artistici e umani di un livello stratosferico fra quattro persone. Non è peregrino pensarlo perché i quattro autori presenti nel CD si conobbero effettivamente fra loro. In particolare Clara Wieck e Robert Schumann, poi diventati coniugi. Clara, curiosamente, fu sempre chiamata Clara Schumann invece che più correttamente Wieck, proprio in virtù della sua identità. Oltre a lei, gli altri tre compositori presenti nel disco sono Pauline Viardot Garcia, Fanny Mendelssohn-Bartholdy e il già citato Robert Schumann.

.jpg)

Viardot faceva più parte del mondo parigino ma conobbe gli Schumann, fu comunque in contatto con questi salotti che erano alla fine internazionali e non solo limitati a ogni singola città relativa all'Europa. Figura dunque un compositore in questo disco, Robert Schumann, non c'è invece Felix Mendelssohn-Bartholdy. Un'assenza tutto sommato positiva, altrimenti quest'album sarebbe parso una sorta di confronto tra coniugi e fratello e sorella. Invece si ravvisa proprio l'idea di mettere insieme un repertorio, fare un piccolo viaggio molto equilibrato che parte dalle tre Romanze di Clara Wieck, affronta un florilegio di brani di Pauline Viardot e Fanny Mendelssohn, terminando poi con i Phantasiestücke Op. 12 di Robert Schumann. A Luca Ciammarughi il compito di aprire le porte del dialogo fra lui ed Eliana Grasso, lo fa con una citazione molto emblematica di Clara Wieck, risalente al 1839 e tratta dal suo Diario. In quell'anno, precedente allo sposalizio con Robert, lei scrive: "Un tempo pensavo di avere talento creativo, ma ho rinunciato a quest'idea. Una donna non deve desiderare di comporre, nessuna ci è mai riuscita, e perché io dovrei apettarmi di essere diversa?". Se analizziamo queste due frasi, ci accorgiamo della quantità di negazioni che esistono a livello verbale "Rinunciare, non dovere, desiderare, nessuna ci è mai riuscita".

.jpg)

In due righe troviamo l'introiezione quasi di un maschilismo, da parte però di una donna. Lei non solo aveva pensato, in previsione del prossimo matrimonio, di rinunziare all'attività compositiva, ma si era anche autoconvinta che in fondo questo era naturale e quanto fatto prima era "strano", sbagliato. Ma quali sono le ragioni di quest'album viste da Eliana Grasso, com'è stato concepito e, in particolare, com'è stato individuato il tema della difficoltà delle compositrici di affermarsi, di avere una loro voce e di superare quel carico mentale che derivava da tutta una serie di clichè e pregiudizi? Questo progetto discografico nasce dall'esigenza di riscoprire il repertorio di queste compositrici, alcune di loro dimenticate (sicuramente non Clara Wieck). Non una novità per la nostra pianista, che già in precedenza si era impegnata a esplorare altre compositrici, anche dal punto di vista biografico, proprio per rendersi meglio conto delle difficoltà che presentavano non solo nell'essere autrici di brani, ma anche in qualità d'interpreti e musiciste a tutto tondo. Lei ha trovato un tratto comune in quasi tutte: il grande disagio nel poter concludere degli studi di composizione formali, un apprendimento davvero molto lungo, complesso, che richiede decine di anni di studio.

.jpg)

Filippo Michelangeli

Consideriamo pure quale livello di abnegazione occorra nell'esercitarsi a scrivere musica, spesso dovendosi allontanare dalla società e dalla propria famiglia. La composizione è sempre stata considerata un'arte maschile, la stessa possibilità di essere ammessi al conservatorio non era assolutamente scontata per le donne, diventando una pratica comune solo nel '900, non essendolo sicuramente nell'Ottocento. Era preclusa loro pure la possibilità di scrivere delle sinfonie, poiché per farlo bisogna prima aver studiato discipline come l'armonia, il contrappunto, l'orchestrazione. Questa è già una prima enorme difficoltà, cui si aggiungono gli obblighi familiari di consuetudine nelle famiglie borghesi dei tempi, il fatto che le donne dovessero occuparsi della casa, della famiglia, dei figli, della rappresentanza. Alcune figlie d'arte, come Clara Wieck o Pauline Viardot, hanno avuto forse una vita un po' più semplice come interpreti, cosa abbastanza naturale nella loro condizione di figlie di musicisti. Parecchio diverso era diventare compositrici, un passaggio ulteriore molto difficile a conseguirsi e spesso negato.

.jpg)

Eliana Grasso e Luca Ciammarughi

Robert Schumann scrisse nel 1848: "Clara ha composto una serie di piccoli pezzi che mostrano un'ingegnosità musicale e una tenerezza come non aveva mai raggiunto prima. Ma avere dei figli e un marito sempre immerso nel regno dell'immaginazione non si concilia con la composizione. Lei non può lavorarci regolarmente e spesso mi addolora pensare a quante idee profonde vanno perdute perché non può svilupparle." Robert dunque si mostrava comprensivo, empatico nei confronti della moglie, nell'ambito di una situazione domestica non facile: in quegli anni lui iniziava a soffrire di alcuni problemi all'udito e soprattutto psichici, questi ultimi lo avrebbero poi portato nella notte nera del sanatorio psichiatrico di Eisenach. Era arrivato a relegare la moglie in una stanza lontana da quella dove lui lavorava, dove lei si dedicava alla sua attività di compositrice, una sorta di spazio secondario nella casa. Un altro emblematico esempio che si potrebbe fare è quello di Alma Schindler, la moglie di Gustav Mahler che crebbe circondata da artisti, autrice di diciassette Lieder originariamente composti per canto e pianoforte e divisi in tre raccolte. Gustav inizialmente le impedì addirittura di comporre musica, ritrattando in seguito tale decisione, anzi la incoraggiò nella sua attività compositiva, questo tuttavia dopo una crisi matrimoniale che dovettere scuotere non poco il grande compositore.

.jpg)

Mahler quindi, venuto a sapere della relazione amorosa tra Alma e Walter Gropius, cambiò radicalmente idea supplicandola a riprendere la composizione e offrendosi di aiutarla a pubblicare le sue opere. Nel dialogo Luca Ciammarughi cita il romanzo di Virginia Woolf, "Una stanza tutta per sé", come significativo dell'idea di un luogo dove poter lavorare, ma non facile da conquistare per una donna. Un tema importante quello del maschile e del femminile in musica, in realtà molto difficile da esplorare. Ancora Robert Schumann, eccellente scrittore e argutissimo critico, ebbe a dire a proposito del rapporto tra Beethoven e Schubert, quindi rimanendo nel maschile: "Schubert è un ottimo compositore, abbastanza virile ma non virile quanto Beethoven." È un'affermazione che ci fa capire molto della mentalità dell'epoca, espressa da parte di Schumann, cioè un musicista grande estimatore di Schubert e uno dei primi a riscoprirlo. Ma la linea di confine tra il maschile e il femminile in musica (come in tutto) non è così netta, essendoci in ambedue i sessi una parte di ognuno. Lo stesso Schumann ha dimostrato nelle sue composizioni di essere capace di grande femminilità, emergendo tra i romantici, insieme a Chopin, come quello che più di altri è riuscito a toccare le corde dell'animo femminile.

.jpg)

Cionondimeno, nella recensione della Sinfonia N. 9 di Franz Schubert si sentiva in qualche modo obbligato a manifestare questa superiorità del maschile. In molte compositrici, in Clara Wieck ma ancor più in Fanny Mendelssohn, troviamo questa vena lirica che forse all'epoca era un po' sottovalutata rispetto a quanto noi oggi possiamo considerarla, proprio perché legata a un universo d'intimismo femminile che non era considerato idoneo al concepimento di grandi sinfonie od opere corali. In buona sostanza nell'Ottocento la sensibilità femminile non era probabilmente considerata come può esserlo oggi dopo anni di battaglie. Clara ebbe otto figli. C'è un bel libro di Nicolas Cavaillès intitolato "Gli otto ragazzi Schumann", un romanzo di non molte pagine basato su fatti veri che racconta le tristi vicende di questi otto figli, quasi tutti finiti in ospedali psichiatrici vista l'eredità genetica del padre. Un libro tragico che fa molto riflettere, anche sulle difficoltà sostenute da una madre e moglie che doveva fare continuamente delle tournée concertistiche per mantenere la famiglia. Le stupende pagine pianistiche di Fanny Mendelssohn-Bartholdy che la pianista torinese affronta, miniature deliziose come la Melodie Op. 4 N. 2, il Notturno in sol minore e il Notturno napolitano in si Minore, ci consentono l'ingresso in un mondo per certi versi più sperimentale di quello esternato dal fratello Felix.

.jpg)

Lo è a livello delle modulazioni, spesso ardite in ciò che Fanny ha composto, mentre Felix aveva dalla sua una tecnica più completa e una brillantezza virtuosistica che erano meno presenti nelle pagine di sua sorella. Sono elementi sicuramente presenti in questo CD, afferma Eliana Grasso, che tiene a sottolineare come questa compositrice abbia scritto pagine molto impervie per l'interprete, sia per pianoforte solo che nella musica cameristica, come il Trio in re minore Op. 11, forse il suo capolavoro più maturo. Insomma, non solo scrittrice di miniature ma anche di pagine di ampio respiro. Pensiamo anche allo stile compositivo di Cécile Chaminade, che era stato tacciato di essere troppo femminile, quasi banalizzando questo termine, ed esageratamente floreale. Anche nel suo caso il tempo ha messo le cose a posto: la sua arte delicata e introspettiva è stata riconosciuta in un soprassalto di riscoperta. Lei addirittura smise di suonare e comporre, cambiando proprio lavoro negli anni della maturità, forse anche perché non aveva ricevuto dei riscontri molto positivi alla sua opera. Dopo un primo periodo di auge, la sua musica fu definita banale, troppo incline al sentimentalismo, mentre ci sono tutti gli elementi per poterla considerare meritevole di stima. Nelle donne talvolta non si vedeva tanto quello che c'era ma ciò che mancava, sminuendo così il valore della femminiltà.

.jpg)

Perché poi riconoscere come un valore la parte femminile in un compositore e non quella maschile in una compositrice? Ecco che il delicato tema del maschile e del femminile in musica assume una dimensione simbolica, una narrazione sulla quale non si può gelidamente sorvolare ma che merita la massima considerazione. Anche questo è uno degli obiettivi del CD di Eliana Grasso. Prima solo accennata, dopo Clara Wieck è la figura di Fanny Mendelssohn-Bartholdy che viene avanti. Lei e suo fratello Felix furono legatissimi, quasi in maniera morbosa. In una biografia apparsa anni fa su Felix Mendelssohn, scritta da Eric Werner e purtroppo non più ristampata, ci sono alcune pagine dedicate a questo rapporto, dove l'autore sostiene che Fanny fu la persona più importante in assoluto per la vita di Felix, ancora più che sua moglie. Tra i due sussisteva un legame che Werner definisce addirittura abnorme, nel senso che Fanny, di tre anni maggiore di Felix, aveva verso il fratello una possessività assoluta. Quando lui sposò Cécile Jeanrenaud, una bella donna ma che non sapeva nulla di musica, di certo culturalmente inferiore a Fanny, ci fu tra fratello e sorella un momento di tensione. È importante constatare quanto lei riuscisse a essere vicina al fratello anche come consigliera musicale, giacché lui non pubblicava niente senza che prima fosse passato dalle mani della sorella, cosa parimenti importante anche nel rapporto fra Clara e Robert.

.jpg)

Queste due donne, al di là di ciò che componevano o suonavano, facevano anche da intermediarie, delle figure di musiciste talmente complete che finivano per essere uno strumento di passaggio fra l'uomo e il pubblico o gli editori. Fanny morì sei mesi prima del fratello, alcuni biografi sostengono che Felix, svenuto alla ferale notizia, sia rimasto così traumatizzato dall'evento da essere a sua volta morto pochi mesi dopo. C'è anche da dire che in quel momento lui soffriva di un sovraccarico di lavoro che lo portò a una forma molto precoce di ictus cerebri. Pure Fanny dovette lottare contro le consuetudini del tempo, sia il padre Abraham che il fratello Felix la convinsero che una donna non poteva fare la professionista in campo musicale. Più che un'opera di convincimento, nei suoi confronti fu deliberato un obbligo, si evince da una lettera scritta dal padre, nella quale lui dice: "Cara figlia, tu capisci che per una donna la musica è un ornamento", lasciando intendere un elemento che non può essere essenziale, sostanziale nella vita di una donna, ma un qualcosa da esibire come una dote all'atto del matrimonio.

.jpg)

Un ornamento appunto, un qualcosa in più. Eppure lei scrisse una mole non indifferente di opere, oltre 460 tra lieder (circa 300), 150 pezzi pianistici nonché duetti e terzetti vocali, musiche per coro e da camera, oratori, cantate, ouvertures e brani per orchestra. Compose indefessamente nonostante le difficoltà, tra le quali c'era anche quella del tempo necessario ad accudire il suo unico figlio. Andò incontro a dei seri problemi di gravidanza, portandone a termine solo una. Al compimento dei sedici anni, ci racconta Eliana Grasso, dopo aver seguito studi musicali importanti insieme al fratello, in cui si dice avesse memorizzato Il clavicembalo ben temperato di J.S. Bach per intero, mostrando uno straordinario talento nell'esecuzione pianistica, il padre le regalò una collana di perle. Disse che le metteva quella collana e da quel momento in poi per lei suonare doveva essere un momento da riservare agli ospiti che andavano a casa sua, questo dopo il matrimonio. Il messaggio era sin troppo chiaro, simbolizzato dal dono della collana: sua figlia una volta sposata doveva dedicarsi alla famiglia, non certo alla professione di musicista, relegando le sue doti musicali semplicemente all'intrattenimento degli ospiti.

.jpg)

Da alcune di queste lettere emergono dei sentimenti contrastanti; da un lato lei amava la sua famiglia, le piaceva rivestire il ruolo di donna borghese, però era dilaniata dal desiderio di esprimersi e realizzarsi in musica. Pauline Viardot fra le tre figure è la meno conosciuta, lo stesso Ciammarughi confessa di averla conosciuta come cantante e come figlia del grande tenore Manuel García, ma non come autrice di musica. Tuttavia, prima di occuparsi di lei con Eliana, desidera declamare al pubblico altre due affermazioni di Clara, indicative di due aspetti molto interessanti che riguardano un po' tutte le donne di quel periodo. La prima scaturisce dal fatto che lei si era accorta del successo riscosso da un'altra pianista, Marie Pleyel, figlia del famoso costruttore di pianoforti: "Tutto ciò che leggo su Marie Pleyel è una prova sempre più chiara che lei è superiore a me. E se questo è vero non posso che sentirmi abbattuta. Penso che mi abituerò ma l'oblio è il destino di ogni artista che non è creativo". Lei temeva che non essendo più una creatrice era destinata alla dimenticanza. Pur essendo una virtuosa del pianoforte, superiore al marito, era comunque afflitta da questo pensiero. Qualche anno dopo scrisse: "Non c'è nulla di più grande della gioia di comporre qualcosa di proprio e poi ascoltarlo."

.jpg)

Affiora prepotentemente in queste musiciste una forte tensione alla composizione, alimentata da un talento e uno slancio che oggi giustifica l'importanza della loro riscoperta e di un riscatto, per quanto postumo. Ma Eliana desidera dire ancora qualche parola sulla duplice natura di questo suo nuovo album, in cui lei ha immaginato un salotto dove Robert Schumann faceva ascoltare alla moglie e ad altre persone, amici e anche colleghi come Johannes Brahms, le nuove opere composte per avere una prima valutazione. Un CD che dunque diventa anche rappresentativo di un ipotetico incontro musicale in un salotto. Le due splendide pagine di Fanny Mendelssohn, magnificamente suonate da Eliana Grasso, danno il destro a Luca Ciammarughi per un'altra autorevole citazione, quella fatta dal grande pianista francese Samson François, il quale diceva che non esiste grande melodista senza che ci sia alla base un grande armonista. E proprio questi due brani rivelano l'acutissima sensibilità armonica dell'autrice, riflessa nella capacità di costruire una stupenda linea melodica dove il canto è protagonista. Quella cantabilità che ritroveremo nella compositrice successiva, Pauline Viardot, che cantante fu a tutti gli effetti essendo una rimomata mezzosoprano, oltre che pianista e compositrice.

.jpg)

La scelta di questa figura, prima non nota nemmeno a Eliana Grasso, è dipesa dalla lettura della corrispondenza che ebbe con Clara Wieck, della quale fu molto amica e anche collaboratrice in esecuzioni pianistiche a quattro mani. Viardot aveva un carattere particolare, molto esuberante, visse una vita decisamente movimentata. Fu allieva di Liszt al pianoforte, ma anche di Chopin, il quale pare le impartì anche delle lezioni di canto. Lei sostenne che la sua attitudine alla cantabilità nacque proprio dall'amore che nutriva per il grande compositore polacco, del quale trascrisse alcune mazurche per voce e pianoforte, cantò al suo funerale e fu una delle sue più care amiche. Fu tuttavia meno pianista e compositrice di Clara Wieck e Fanny Mendelssohn, maggiormente votata a essere una musicista a trecentosessanta gradi. Compose delle opere e un'operetta, musica corale, liriche per canto e pianoforte (con le citate sei mazurche chopiniane) e diversi brani strumentali. L'eclettismo certamente non le mancava e nemmeno il cosmopolitismo, lo testimoniano le oltre cento liriche per canto e pianoforte dove figurano testi di ben sei lingue diverse: italiano, francese, inglese, tedesco, russo e spagnolo.

.jpg)

Nella sua Serenata si affaccia una schietta vena ispanica, essendo lei a tutti gli effetti spagnola da parte di entrambi i genitori (Manuel García e Joaquina Sitchez). Nacque e visse a Parigi, in un contesto culturale non insensibile alla fascinazione spagnola, pensiamo solo alla Carmen di Bizet. Forse ancor più che Clara e Fanny rappresentava l'emblema di una donna impegnata a vivere il mondo musicale in modo estremamente versatile, duttile, facendosi anche promotrice di un'attività culturale importante, addirittura lanciando alcuni uomini. Nei salotti parigini fu tra le prime a promuovere compositori della generazione successiva come Massenet o Saint-Saëns, allora entrambi molto giovani. Fu in contatto con diverse generazioni di musicisti e lo fu in tante vesti differenti. Si fece valere come mezzosoprano, grande virtuosa in ruoli importanti come Fidès ne Le prophète di Meyerbeer oppure come Orfeo in Orfeo ed Euridice di Gluck nella versione di Berlioz. Non indifferente fu pure la sua attività come organizzatrice di salotti culturali. Forse schiacciata dalla figura di sua sorella, Maria Malibran, una delle più famose cantanti liriche del XIX secolo, decise di destreggiarsi tra la composizione, il pianoforte, il canto e diverse altre attività.

.jpg)

Operò in un contesto più avanzato di quello tedesco dal punto di vista dell'emancipazione femminile e fu la prima di una serie di donne che in Francia dedicheranno in modo proficuo i loro sforzi alla composizione. Pensiamo a Mel Bonis, Louise Farrenc e, nel '900, a Cécile Chaminade e le due sorelle Nadia e Lili Boulanger. È vero che la Francia era più avanti dell'Italia nella considerazione della donna, ma le compositrici citate (come tutte le altre) non furono immuni da problematiche e ostacoli di vario genere. Nelle sue letture Eliana Grasso ha incontrato molti aneddoti legati all'impossibilità per loro di compiere regolari studi musicali in conservatorio, l'obbligo a un buon matrimonio e la limitazione a pubblicare se non cambiando il proprio nome. Appare chiaro che anche la belle époque, immaginata come libera e meravigliosa, in realtà non lo è stata del tutto. Ma come si presenta oggi la situazione della donna musicista? In fondo, tutti i problemi analizzati nel corso del colloquio non è che siano del tutto scomparsi. Basta vedere il ruolo sociale che ancora oggi la donna riveste nella famiglia, in tutta quella serie di doveri cui essa deve comunque far fronte quotidianamente.

.jpg)

Il dedicarsi a uno studio così impegnativo come quello della musica, che assorbe praticamente tutte le energie, rende molto difficile riuscire a conciliare l'abnegazione verso lo strumento e una pratica culturale costante con i doveri familiari da assolvere tutti i giorni. Siamo nel 2025 e non si può negare che gran parte della gestione domestica sia ancora sulle spalle della donna. Non si tratta solo di tempo a disposizione ma anche di una questione psicologica di carico mentale. Ci si mette poi anche la burocrazia, tanto per cambiare, con le scuole che finiscono molto presto e i bambini vengono lasciati alle famiglie. In Italia c'è ancora un'organizzazione vecchio stile, mentre in altri Paesi, come la Norvegia, le scuole iniziano le attività molto presto, insieme agli uffici, chiudendo poi entrambi alla stessa ora. Non esiste manager, avvocato o medico che torni a casa alle 22, tutti smettono l'attività lavorativa tra le 16 e le 17, riuscendo così a creare una dinamica familiare più equilibrata. Prima che l'evento si avvii verso il termine con i Fantasiestücke Op. 12 di Robert Schumann, Luca Ciammarughi ci legge quello che Hector Berlioz disse di Pauline Viardot: "Il suo talento è così completo, così vario, tocca così tanti punti dell'arte, unisce una spontaneità talmente orecchiabile e così tanta scienza, che produce sia stupore che emozione.

.jpg)

Colpisce e commuove, impone e persuade, la sua voce di eccezionale estensione è al servizio della più sapiente vocalizzazione dell'arte dell'ampio fraseggio. Unisce a tutto ciò una verve indomabile, vivace, quasi dispotica. Il suo gesto è sobrio, nobile, oltre che autentico e l'espressione del viso, sia quando suona che quando canta, è sempre così possente, ancora di più nelle scene silenziose." Fa specie come una personalità di questo calibro, ammirata da Berlioz e altri grandi musicisti, sia stata destinata per un certo tempo all'oblio, una dimenticanza per fortuna oggi spazzata via dal nuovo corso della storia musicale. Di ogni compositrice Eliana Grasso ha evidenziato la precipua personalità, frutto di un approfondito scavo compiuto sulle rispettive partiture e biografie. Nell'economia di una straordinaria coerenza di fondo, che non significa assolutamente appiattimento interpretativo, la voce di ciascuna è apparsa nella sua particolare luce. Clara Wieck nel suo avvolgente calore romantico, nella raffinatezza compositiva e nella capacità di esprimere sentimenti intimi tramite un accorato lirismo. In Fanny Mendelssohn l'interpretazione si è immedesimata in uno stile, anch'esso romantico, lirico, tuttavia con una più spiccata propensione verso il virtuosismo.

.jpg)

Eliana Grasso con Maura Romano

In Pauline Viardot, invece, il pubblico ha potuto riconoscere una dimensione espressiva diversa. Compositrice francese di origini spagnole, spirito esuberante e volitivo, nelle sue composizioni s'ispirava sovente a canzoni popolari e colorite melodie. La pianista torinese si è confermata anche in quest'occasione musicista di grande valore, dall'arte sottile e capace di un formidabile scavo delle partiture che passano sotto il suo animo e le sue mani. In ogni occasione riesce ad avere, trasmettendola a chi l'ascolta, una visione coerente dell'opera, un filo rosso che inizia dalla prima nota e termina all'ultima senza soluzioni di continuità, senza cali emotivi o zone d'insicurezza che possano affiorare. Inelegantemente potremmo dire che lei "va come un treno", passatemi quest'espressione che tuttavia rende bene l'idea di un discorso musicale condotto sempre con la massima chiarezza e consequenzialità. Eliana incanta l'ascoltatore con discrezione, con un virtuosismo mai gridato, in ogni occasione aderente e rispettoso del testo, non certo di protagonismi del momento. Un'emozionante sorpresa a fine serata è stato l'annuncio, fatto da Maura Romano, dell'elezione ufficiale di Eliana Grasso ad artista Steinway & Sons, giunto da Amburgo lo stesso giorno di questa presentazione.

Quale miglior modo per concludere questa magnifica serata milanese?

.jpg)

.jpg)

BRANI ESEGUITI

Clara Wieck (1819 - 1896)

Romanza N. 1 in mi bemolle maggiore, dalle tre Romanze Op. 11

Fanny Mendelssohn- Bartholdy (1805 - 1847)

- Melodie Op. 4 N. 2

- Notturno napolitano in si Minore

Pauline Viardot (1821 - 1910)

- Mazurka in do minore

- Serenata

Robert Schumann (1810 - 1856)

Da Phantasiestücke per pianoforte Op. 12:

- Des Abends - Sehr innig zu spielen

- Aufschwung - Sehr rasch

- Warum? - Langsam und zart

- In der Nacht - Mit Leidenschaft

Alfredo Di Pietro

Ottobre 2025